作者:陈晓任 | 浙江财经大学开云官方网页版中国有限公司摄影系

一张照片,不止一瞬 —— 研究源于教学

在多年报道摄影的教学过程中,我常与学生分享这样一句话:“图像不单单是视觉的记录,它更是历史、文化的镜像。”这句话并不是摄影技巧的总结,它也代表了我对“视觉语言”这个话题的长期思考。也是在这样的实践积累与理论探索中,我完成了论文《The Role of Visual Language in China’s New Era: Beyond Cultural Communication》,并有幸被AHCI核心期刊收录发表。借此机会,与大家分享一些研究的背景、过程与思考,也期待与各位同仁进一步探讨与交流。

视觉语言的兴起与文化思维的融合

“视觉语言”作为术语最初多用于平面设计与影像传播领域,强调图像的结构性与表达性。随着信息传播方式的变迁,视觉语言正从“传递信息的工具”演变为“文化认知的机制”。尤其在人工智能图像生成、社交媒体图像传播、视觉叙事普及的当下,视觉语言不再只是附属于绘画或设计的“美学装饰”,它更类似于一种思维方式,是我们在观看、理解、交流中不断构建世界图景的路径。

本研究的起点,正是关注这一演变趋势:图像不再仅仅是感官刺激的表层符号,而是具有文化生产力的深层结构。以此为出发点,论文试图建构一个跨学科的分析框架,整合视觉艺术、文化人类学、社会符号学与传播学理论,探讨“图像是如何承载文化、激活思维、介入现实”的。

图像的语言:论文的三大核心议题

1、图像中的人类学维度:摄影为何具有文化性?

摄影不仅是技术操作,更是一种文化行为。图像的选择、构图、被摄主体的身份与呈现方式,往往折射出观看者与拍摄者的文化立场。这种“人类学属性”使摄影成为当代社会观察的重要路径。

本文特别借鉴了汉斯·贝尔廷的“图像—媒介—身体”三位一体模型,强调图像不是孤立存在的,而是在“观看机制”与“媒介技术”的交互中建构意义。这一观点对于当前图像研究的去物化转向具有启发意义,也为我们理解“摄影中的文化编码”提供了理论支撑。

图1:汉斯·贝尔廷著作:《图像人类学:图像、媒介、身体》(Bild-Anthropologie: Entwürfe für eine Bildwissenschaft)

2、视觉语言的四大特性:直观性、普遍性、真实性与多义性

本文系统梳理了视觉语言在摄影艺术中的表达特征:

•直观性:图像无需翻译,直接进入人的感知系统。

•普遍性:视觉经验在同一文化圈层内具有高度一致性,是文化认同的基础。

•真实性:虽然摄影已突破写实的限制,但其技术本身仍保有“记录”倾向,是人类保存记忆的重要手段。

•多义性:图像的开放性表达容许多种解读,激发观看者的文化联想与情感参与。

这些特性使视觉语言既具有传播效率,又保留理解空间,这在国际传播、教育、政治传播等领域日益重要。

图2:色彩语义的文化差异,“白色”在中西方文化中的多义性体现

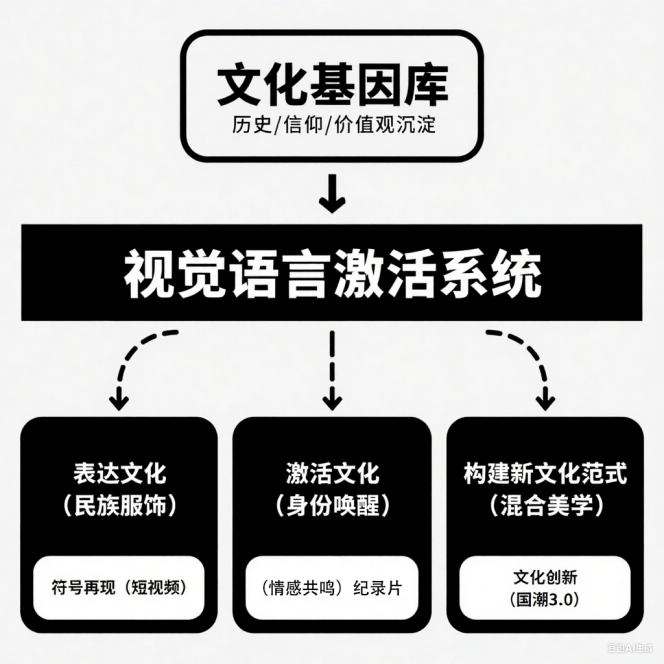

3、从“视觉冲击”到“文化思维”:图像中的文化建构机制

本文提出,我们应从“文化思维”(cultural thinking)的角度理解视觉语言。换句话说,视觉语言不仅表达文化,更激活文化,构建文化。图像之所以成为视觉时代的主导语言,是因为它不仅传递信息,更组织意义。这也解释了为何我们在短视频中看到的“民族服饰”、在纪录片中看到的“日常生活”,会引发强烈的身份认同与情感共鸣。

图3:文化思维激活激活模型

方法路径:一个跨学科的分析框架

为了展开上述论述,在本论文中综合使用了以下研究路径:

•社会符号学分析:以Kress与Van Leeuwen的视觉语法模型为参照,分析图像中“构图—调性—色彩—取景”如何参与意义构建;

•中国传统视觉符号分析:结合中国图像语境(如色彩寓意、构图传统、礼仪审美)进行本土化解读;

•人类学式图像解读法:参考视觉人类学方法,将摄影作为“文化文本”进行符号解构;

•图像传播研究:关注视觉语言如何在互联网语境中跨文化传播、再编码、再接受。

案例探讨:图像中的文化多义与视觉策略

为了具体说明视觉语言的文化复杂性,本文选取了多个代表性案例进行分析:

•“白色”的多义表达:在中国文化中,白色象征哀悼与空灵;而在西方现代主义中,白色代表纯粹与极简。这种色彩语言的文化差异提醒我们:视觉符号永远嵌入文化语境中。

•摄影中的“拟纪实”风格:例如当代摄影中的“剧场式纪实”,将纪实表象与隐喻结构结合,呈现出真实与虚构交织的视觉语言。这种“表演性的纪实”的创作转向挑战了传统纪实摄影的真实性理念,展示出视觉语言的文化建构力量。

•短视频时代的“图像切片传播”:一张图、一个剪辑片段被无限复制与二次创作,图像本身被脱离原语境重新意义化。这也是当代视觉语言“高度可编辑性”带来的认知变化。

图4:纪实摄影中的创造性呈现:克里斯蒂娜·德·梅德(Cristina de Middel)的摄影作品“地心游记”中,用象征性的图像隐喻墨西哥移民的旅程。

写在最后:让图像成为文化的“思想者”

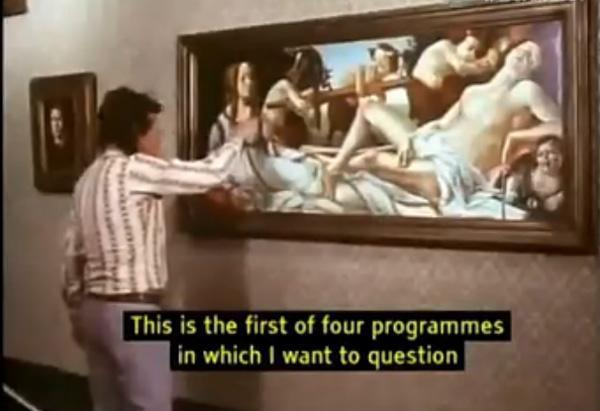

1972年,约翰·伯格在其著作《观看之道》中揭示图像背后权力运作与社会建构的洞见,其价值在当下愈发凸显。在图像成为绝对主流媒介的今天,我们每个人都在“用眼睛书写”。 视觉语言已不再局限于设计师、艺术家与摄影师的专业领域,它渗透在社交平台、短视频、广告、产品设计、城市视觉系统之中,成为塑造我们世界观、文化认同与情感结构的重要力量。在伯格思想的映照下,我们该如何培养对于图像的“深阅读”能力?如何让图像不再是“信息垃圾”,而成为触发思考与共鸣的文化触媒?这正是我研究的起点,也是今后持续探索的方向。

图5: 约翰·伯格在《观看之道》纪录片之中