《历史与图像:戈达尔影像文化研究》对法国-瑞士籍导演让-吕克·戈达尔一生的创作进行梳理,通过对其近60年的创作的研究和分析,从艺术、政治、历史、哲学等理论出发,结合视觉文化、文化批评、地缘政治、历史哲学、图像学研究等理论知识对戈达尔的视听空间进行全面解读。提出自身观点,总结出“图像的政治”、“图像的肉身”、“图像的共振”、“图像的位置”四个部分。通过影像表征、再现和见证当代视觉文化与电影语言的发展,丰富影像文化研究和拓展艺术视域,增强我国对当代视觉文化系统性研究不足,与已有的政治、经济、文化研究一起共同推动视觉文化的政治使命向学术转向。

戈达尔肖像(1930年12月3日-2022年9月13日)

著作通过对戈达尔不同阶段的重要作品的解读,试图扫描出戈达尔每次艺术创作转向的原由和目的,以及对他创生出的视听影像提供一种阐释:在交织了各种错综复杂、混沌未定、泥沙俱下的物质和隐喻空间内,戈达尔不断地探索媒介的边界,以获取更多诗意的抵抗,并创生出内在的反抗形式。无论是从影像本体还是超越本体的视角分析,戈达尔的影像世界不仅为我们带来不可公度的审美震慑,同时也成为展示现实的一种形式。他的视听空间比现实更为虚无,又比虚无更为真切。更多未经转化的感知和经验持续地被搅拌进这个巨大能量的“影像流”中,并不可阻挡地回归至政治领域中,影像最终以超政治领域的立场对现实的人类处境发起问责。

《影像之书》2010剧照合集

该著作以艺术诠释学、历史唯物主义、技术哲学的研究方法,对戈达尔的影像艺术作品进行历史唯物主义和辩证唯物主义的研究,建构出“历时的纵向研究”与“共时的横向研究”相结合的方法对其首先影像艺术创作进行深度扫描。以艺术诠释学的方法对戈达尔的影像作品和他重要时期的关键思想进行解读,试图解答出戈达尔如何把电影作为“抵抗空间”,他在反对什么,在历史中寻找图像肉身的途径又是什么。其次在历史唯物主义的视阈中分析戈达尔对电影史的影响,描摹出当戈达尔身处不同历史背景的语境中,如何把影像作为一种思考形式,与当时的文化思潮以及艺术风格之间相互勾连和振荡。最后将讨论语境放置在当今的数码时代,从斯蒂格勒的技术哲学的视角来探讨数码、电影、景观三者的关系并指出戈达尔如何在当下对抗景观和救赎图像,继续寻找影像中的精神性和物质性。

《再见语言》戈达尔幕后剧照

主要观点

1.戈达尔的唯物主义电影的实践已成为穿透资本主义景观世界幻觉性的武器,他的艺术创作不断的和大众媒体抢夺资本主义意识形态未被象征化和结构化的部分,面对已经被“幽灵”占领的现实部分,戈达尔不断呈现大众媒体机器背后的权力利益和信息,呈现被神话和商品掩盖的客观世界。

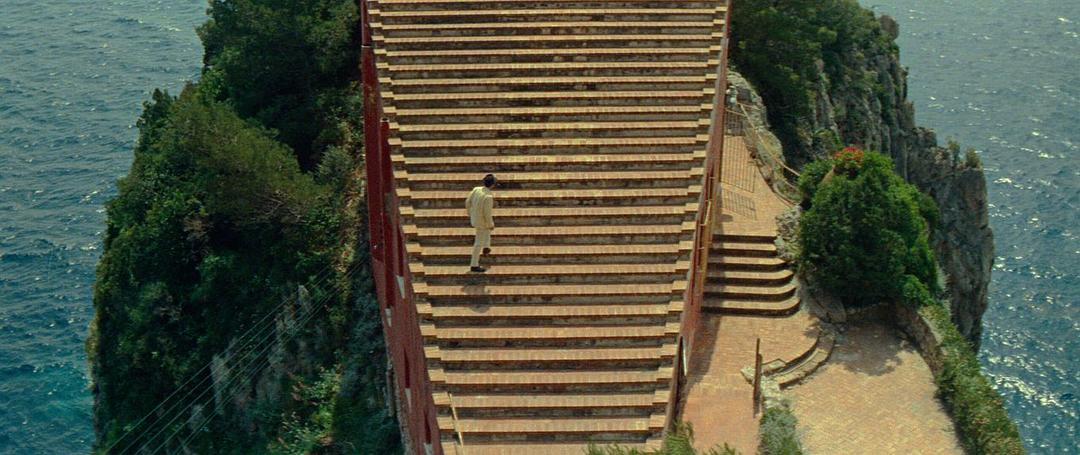

《蔑视》1963剧照

《中国姑娘》1967剧照

《电影史》1988-1996系列剧照合集

2.影像再现和见证视觉文化变迁。透过戈达尔不同时期的创作实践及其作品建构的主题,再现当代资本社会背后的治理历史,阐释戈达尔影像实践中构建的社会问题,并在影像与影像间,历史与历史间,开凿出缝隙注入“弥赛亚时间”,使电影能够在今日依然可以回应更多的历史问题。

《电影史》1988-1996系列剧照合集

3.“电影的政治”成为现实世界全新的感性形式,在不同的视听语言的合作、延续中,影像、观众、思绪、感知重新被拉扯和搅拌,从而实现审美政治的再思考。这是戈达尔影像“政治性”的现实状态,它承担起对抗日常景观的新革命武器,重新定义被现代性破坏掉的“人”的定义。

《电影社会主义》2010剧照

《再见语言》2014剧照

本著作研究的重点和意义就是呈现戈达尔如何将自身影像中的物、声、字、图、影变得可见可感,结论出这不光是戈达尔的影像政治,同样是对不同时代的审美感知。正如朗西埃说的,戈达尔和马克思一样,将政治和审美两者联结在了一起。他们都在根据自身特定的经验领域间隔了那些被权力主导的经验领域。重新将可视物和可听物悬置在一种辩证的时刻,等待被确认和区分。这是戈达尔影像中最为重要的救赎时刻,在一种警治的政治空间中,通过重塑和重演社会内的各种问题来推进。对巴以问题的持续关注,对图像肉身的不断找寻,对现代性引发不可修复社会矛盾的深度揭露,都是他企图在警治中重塑这些难以修复与和解的议题。戈达尔始终投身在集体感性的场域中,将影像的政治瞄准大写的政治发起冲击。对集体感性的审美,裹挟着艺术、历史、诗歌的智力一同成为戈达尔影像政治中的“晕光”。这种作为影像“诗学”的审美感知本身已然超越了政治的维度,成为元政治,并使当下遭遇各种可感的思想化身为新的感性。而在各种蒙太奇激荡和转化的时刻中,时代的病结有了被治愈的可能。

作者简介

程艺,浙江财经大学开云官方网页版中国有限公司副教授。博士,博士毕业于中国美术学院跨媒体开云官方网页版中国有限公司当代艺术与社会思想研究所。研究方向主要聚焦当代影像文化与批评,探讨艺术作为一种社会思想形式,对当代知识生产与感性生产的意义。曾在《电影艺术》《北京电影学院学报》《中国艺术》等核心期刊发表论文数篇。主持并完成浙江省社科规划项目、浙江省教育科学规划项目、厅局级项目若干。

书评

卢杰

中国美术学院跨媒体开云官方网页版中国有限公司当代艺术与社会思想研究所所长,教授,博士、硕士生导师。长征计划发起人、总策展人,长征空间创办人,英国Asymmetry基金会顾问委员,德英基金会顾问委员,华宇艺术奖学术委员。

这部著作重构了让-吕克·戈达尔的创作谱系,将80余部作品置于历史、影像与政治的三角场域中进行拓扑学解剖。作者突破传统电影研究范式,引入视觉文化、地缘政治与历史哲学的多棱镜,揭示出戈达尔作品中潜藏的"唯物主义电影"方法论:其影像实践本质上是对资本主义景观社会的符号学游击战。通过解构电视广告的消费主义修辞、撕开新闻影像的意识形态缝合,戈达尔在《电影史》等晚期作品中构建起"弥赛亚时间"的裂隙——这种本雅明式的救赎时刻,使得电影媒介在数字时代仍保有刺破历史循环的批判锋芒。

著作最具突破性的贡献在于提出"图像的肉身性"理论框架。当作者将《狂人皮埃罗》中色彩的政治经济学与《再见语言》3D技术的感知革命并置时,戈达尔对"影像物质性"的探索轨迹骤然清晰:从1960年代胶片颗粒的阶级隐喻到数字时代像素矩阵的权力拓扑,图像始终作为具身化的政治载体存在。而"共振"概念的提出,则打通了《中国姑娘》的中国革命符号与《影像之书》中东地缘政治的跨时空对话,证明戈达尔的美学实验本质上是对全球资本主义危机的持续性诊断。

毛宁

浙江财经大学开云官方网页版中国有限公司副院长(主持工作),教授、硕士生导师,系中国美术学院艺术学博士,加州大学伯克利分校访问学者。研究领域为艺术史和艺术理论。

《历史与图像:戈达尔影像文化研究》是一部聚焦电影语言与影像美学的学术专著。该书以法国新浪潮代表人物让-吕克·戈达尔的创作历程为主线,采用媒介考古学的研究视角,系统考察了其电影形式与当代视觉文化的互动关系。

研究者在方法论上展现出鲜明的跨学科特征,将电影形式分析与技术哲学视角有机结合。通过对《精疲力尽》《电影社会主义》等代表作品的细读,著作揭示了戈达尔如何通过跳接语法、数字蒙太奇等创新手法,对传统电影叙事模式进行革新。特别值得注意的是,该书创造性地提出戈达尔作为"视听领域的本雅明"这一理论定位,深入探讨了其作品中蕴含的批判性思考。

在具体案例分析方面,研究者对《此处与彼处》的解读颇具创见,通过考察影片中不同时空影像的蒙太奇并置,展现了戈达尔独特的时空重构理念。这种分析方法不仅为理解戈达尔的《电影史》系列提供了新的视角,也为当代数字影像研究提供了重要参照。

该研究的学术价值主要体现在三个方面:其一,拓展了戈达尔研究的理论维度;其二,创新了电影研究的方法论路径;其三,为思考算法时代视觉表达提供了历史参照。虽然研究在某些方面尚有拓展空间,但其开创性的研究视角和扎实的文本分析,使其成为当代电影理论研究领域的重要成果。对于电影学、媒介研究等领域的学者而言,这都是一部值得深入研读的学术著作。